琵琶湖面の2割汚染 滋賀県、福井で原発事故想定

滋賀県は、福井県で原発事故が起きた際の琵琶湖への放射性物質の影響を初めて詳細に予測し、18日発表した。気象条件が最悪の場合、湖面の2割が飲料水基準を超える濃度で約10日間汚染されることが分かった。水道原水の基準はないが、琵琶湖は滋賀、京都、大阪、兵庫の4府県約1450万人の水源で、水道水に影響を与える恐れがある。放射性物質は浄水場で一定除去できるが、県は今後、実際の除去率の調査や対策を検討していく。

県地域防災計画の見直しで県琵琶湖環境科学研究センターが予測した。大飯原発か美浜原発で福島第1原発と同規模の事故が起きたと想定。2010~12年度の風向きと雨で四季ごとに琵琶湖に最も影響が大きい日を選び、放射性物質のセシウム137とヨウ素131が、そのまま落ちたり、雨などと降下する量(沈着量)を計算した。

最悪のケースは北西の風で雨が降った12年12月10日の気象条件で大飯原発が事故を起こした場合。高島市南部や琵琶湖の一部などで事故1日後のセシウム累積沈着量は1平方メートル当たり3千~5千キロベクレルと推定した。

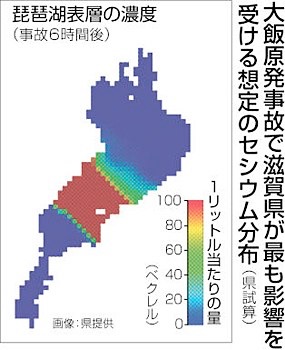

湖岸の各浄水場の取水口が多い表層(水深0~5メートル)で最も濃度が高くなるのは事故6時間後だった。セシウム濃度が国の緊急時の飲料水摂取制限基準(1リットル当たり200ベクレル)を超える面積が湖面の18%に達する。ヨウ素も同基準(1リットル当たり300ベクレル、乳児100ベクレル)を超える面積が20%になった。セシウムは10日後、ヨウ素は8日後に多くが沈み、面積は1%以下になる。

飲料水基準は水道原水ではなく、浄水後の数値となっている。セシウムやヨウ素は浄水場で一定除去できるが、福島第1原発事故では、国が全国の水道事業者に降雨後の取水を一時停止したり抑制するよう通知。福島県や東京都で基準を超えるヨウ素が検出され、乳児の摂取制限が一時行われた。県内には琵琶湖を水源とする浄水場21カ所と琵琶湖疏水があり、県内14市町計約100万人と京都市145万人に水道水を供給している。

■嘉田知事「大変重たい」

予測結果について滋賀県の嘉田由紀子知事は「最悪の事態での予測だが、大変重たい影響。浄水場で放射性物質がどの程度除去できるかを検討するよう県企業庁に指示した。関西広域連合とも情報を共有し、一番の関心事である水道水の浄化をどうするか考える」と述べた。【京都新聞】

--------------------------------------------------------------------------------------------

琵琶湖南部の水、1週間飲用適さず 滋賀県原発事故予測

福井県内の原発が重大事故を起こせば琵琶湖(滋賀県)が放射性物質に汚染され、最悪の場合、湖の南側で1週間にわたり国が定める緊急時の飲料水の摂取制限基準を超えるおそれがあることが滋賀県のシミュレーション結果でわかった。近畿1450万人の水源としての機能が一時的に失われる可能性がある。

原発事故時の浄水対策を検討するため、県琵琶湖環境科学研究センターが関西電力美浜、大飯原発のいずれかで東京電力福島第一原発級の事故が起きた場合を想定し、湖への影響を予測した。18日に開かれた県の地域防災計画の見直し検討会議で公表された。

それぞれの原発で、福島第一で放射能漏れが最も激しかった地震4日後の状況が生じ、6時間にわたって放射性物質の放出が続いたと仮定。放射性セシウムと放射性ヨウ素について、過去の気象データから四半期ごとに最も影響が大きくなる日を選び、事故後24時間で湖やその周辺に沈着する量を推計した。そのうえで、湖の北(北湖)と南(南湖)に分け、90日間にわたる表層(水深0~5メートル)部の汚染の推移を分析した。

このうち、美浜原発の事故でヨウ素の拡散を推定した場合、下流自治体に近い南湖では一時、全域の2割を上回る水域で国の摂取制限基準(1リットル当たり300ベクレル)を超え、全域で基準値以下になったのは7日後というケースがあった。平均値でも最大で1リットル当たり150ベクレルまで増え、約40日間にわたって残った。大飯原発の事故を想定した場合も、南湖でヨウ素の平均値が1リットル当たり最大100ベクレルに達し、5日後まで基準を超える水域が残る例があった。

一方、セシウムは、北湖で摂取制限基準(1リットル当たり200ベクレル)を超える水域が一時2割に達する例があったが、南湖で基準を超える水域はなかった。

センターによると、北湖に比べ、南湖は水深が平均約4メートルと浅いため、表層部で放射性物質の影響が残りやすいという。

県は2011年に大気中の放射性物質の拡散予測を公表。琵琶湖の水への影響を調べた今回の結果を来年3月の地域防災計画の改定に反映させる。

琵琶湖は近畿4府県73市町村に暮らす約1450万人の飲料水の水源となっている。代わりの水源がない自治体も多く、今回の結果は早急な対策を迫る内容となった。嘉田由紀子知事は「(原発事故の際は)琵琶湖が大変重大な影響を受けることがわかった。関西全体で飲料水の浄化対策をどう図るかを考える指標にしたい」と話している。

■基準超えた場合の対策急務

〈国立環境研究所の大原利真・地域環境研究センター長の話〉 私たちも福島第一原発事故で放射性物質の拡散シミュレーションを行ったが、大気中に放出された放射性ヨウ素がどのくらい地表に沈着するか計算した結果の誤差は大きかった。滋賀県の予測も条件次第で、「最大2割」とした飲料水の基準を超える水域の割合は変わるだろう。いずれにしても、セシウムは浄水場でかなり除去できるが、放射性ヨウ素は取り除きにくい。基準を超えた場合の対策づくりを急ぐ必要がある。

■検査と取水制限で対応可能

〈山敷庸亮・京都大大学院准教授(水環境工学)の話〉 モデルに用いたシナリオや計算プロセスによって予測結果は大きく変わるが、琵琶湖の表層で放射性ヨウ素が飲用水の基準を超えると予測した滋賀県のシミュレーションは十分あり得る結果だ。事故後は湖水は飲用に使えないだろうと漠然と思われていたことを数値化した意味は大きい。ただ、放射性ヨウ素に限って言えば、半減期が短く、影響が長期化する可能性は小さい。厳密な検査態勢をとり、取水制限を行えば、対応することは可能だ。気になるのは、半減期が30年に及ぶセシウムの長期的な生態系への影響だ。琵琶湖には粘土質を含む土砂が毎年流れ込み、湖底に沈殿する。今後は長期的な影響予測にも取り組む必要があるだろう。

◇

〈飲料水の放射性物質に関する基準〉 放射性セシウムは半減期が2~30年と長く、ペットボトルなどで市販されている飲料水の基準は、食品衛生法で1リットル当たり10ベクレル。水道水の場合も厚生労働省が同じ数値を管理目標値として定めている。半減期が8日の放射性ヨウ素の基準はない。一方で、原発事故などで放射性物質が大量に拡散した緊急時は、原子力規制委員会が原子力災害対策指針で定めた飲食物の摂取制限基準(OIL6)があり、セシウムは1リットル当たり200ベクレル、ヨウ素が同300ベクレルとなっている。ヨウ素は甲状腺被曝(ひばく)を起こすとされ、チェルノブイリでは子どもを中心にヨウ素による甲状腺がんが増加した。

2013年11月18日月曜日