/上 顧客争奪、関西が主戦場 攻める新電力、反攻狙う関電

今年6月上旬、堺市にある岸壁に全長288メートルの巨大タンカーが停泊していた。積み荷の液化天然ガス(LNG)が、桟橋を挟んで向かい合う泉北天然ガス発電所内の巨大タンクに移し替えられていく。LNGを燃料とする火力発電機4基の出力は計110万キロワット。大手電力以外では国内最大級だ。

同発電所は大阪ガスが9割出資する子会社。ここでつくった電力の半分を、大阪ガスや東京ガス、NTT関連企業などが出資するエネット(東京都)を通じて大規模工場や商業施設などに供給する。エネットは2001年に新規参入した電気事業者(新電力)で、大阪ガスや東京ガスなどから供給される低価格で安定した電力を武器に国内最大の新電力に成長した。16年度の販売電力量は、家庭向けを含めた関電の販売量の約1割、四国電力のほぼ半分の約127億キロワット時に達する。

全国展開するエネットだが、今や顧客争奪の主戦場は関西だ。毎日新聞が関西に本社や拠点を置く大手企業51社を対象に実施した電力アンケートでは、約4割に当たる19社が新電力から電力を購入。このうち11社はエネットとの契約で、他の新電力を圧倒する。実際、販売電力量全体の3~4割を関西が占める。エネット幹部は「関西電力の2度の値上げで、価格競争力が生まれた」と話す。

東日本大震災後、全国の原発が停止し、関電は火力発電で代替した。震災前の原発比率は約5割を占めていたことから、火力発電の燃料費の負担は重く、15年3月期まで4年連続の赤字に陥った。企業向けで2013年に17・26%、15年に11・5%の料金値上げを実施したが、結果的にこの値上げが、後発の新電力に参入の機会を与えることになった。

毎日新聞のアンケートでは51社中、38社が値上げについて「負担になった」と回答。新電力だけでなく、大手電力も安値攻勢で切り込んでくるのはこのためだ。ある大手メーカーは、関連会社を含む関西の5工場全てを東京電力ホールディングスの傘下企業に切り替えた。工場幹部は企業名、業種名も一切出さないことを条件に取材に応じ、「切り替えた理由は単純。見積もりで一番安かったから」と打ち明ける。

別の食品会社もコスト削減を理由に5工場の調達先をエネットと東電系に変更した。関電からの切り替えで目立つのは本店や主力工場などで、電力消費の大きい主要施設が新電力の標的になっていることがうかがえる。

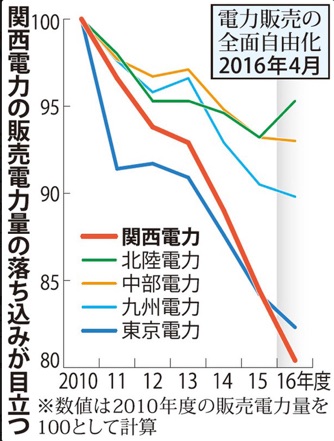

電力各社の販売電力量。関西電力の落ち込みが目立つ

競争激化の中、関電の販売電力量は減り続け、17年3月期は6年前のピークから2割減少し、中部電力に抜かれて業界3位に転落した。昨年4月の家庭向け電力小売り自由化の影響も大きく、関電管内で約90万世帯(6月末現在)が新電力に契約を切り替えた。

首都圏の218万世帯に次ぐ大きさで、中部電力の約36万世帯、九州電力の約28万世帯と比べても大きい。ここでも最大のライバルは大阪ガスで、約40万世帯を同社に奪われた。

「原発4基が動いたときが反転の始まりだ。来年度の契約更改で有利な提案ができる」

関電首脳は本格攻勢の機会をうかがう。高浜原発3、4号機に続き、今冬にも大飯原発3、4号機を再稼働させて2度目の値下げを目指す計画だ。ある新電力幹部は「企業向けの営業では、昨年の後半から高浜原発の再稼働を見越した『先行値下げ』が繰り広げられてきた。大飯後はどうなるのか」と話す。顧客争奪の消耗戦への懸念も広がり始めた。

◇

電力販売は2000年に大口顧客向けが自由化され、16年4月には家庭向けも含めた全面自由化が完了した。大手電力会社による地域独占の構図が崩れる中、激化する競争の現場を追った。【毎日新聞】

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

/中 原発安全対策1兆円 関電7基、揺らぐ「低コスト」

ガン、ガン、ガン--。7月上旬、関西電力高浜原発(福井県高浜町)にごう音が鳴り響いていた。原発事故に備えた道路の拡幅工事でアスファルトが敷かれていく。その脇では今年1月の大型クレーン倒壊事故を受け、2号機と1号機の原子炉格納容器にコンクリートの屋根をかぶせる安全対策工事が急ピッチで進む。

この日、原子力規制委員会の田中俊一委員長が再稼働した3、4号機を訪問。東京電力福島第1原発の事故後に原発の安全基準が厳格化され、新たに配備された非常用の電源車や消防ポンプを視察するためだ。関電の職員数十人を集めた会議で原子力規制庁の担当者は「緊急時に孤立した場合、関電が船やヘリを用意するのに、それを知らない住民がいる。行政任せにしないでほしい」と指摘。田中委員長は「原子力の信頼はマイナスだ。関電がリーディングカンパニーとして取り組んでほしい」と注文を付けた。

福島原発事故の賠償や廃炉にかかる費用は計約22兆円。今後、さらに膨らむ可能性がある。それでも国は原子力発電を安定した電力を供給するベースロード電源と位置付けて再稼働を急ぎ、関電は原発を経営の軸に据える姿勢を変えていない。幹部は「原発なくして国家の繁栄なし」と言い切り、運転開始から40年超の高浜1、2号機なども含む9基の再稼働を目指している。

だが、新規制基準では厳格な安全対策が求められ、膨大な費用が関電にのしかかる。まだ運転延長の申請をしていない大飯原発1、2号機を除く、7基の安全対策費は計約8300億円。大飯3、4号機と美浜3号機の3基ではテロなどに対応する費用の追加が必要で、将来的には対策費は計1兆円を超える可能性もある。

原発コストの問題は、1日からの関電の料金値下げを審査した、7月の有識者会議でも取り上げられた。ある委員は「高浜原発再稼働のための安全対策コストが見えてこない」と指摘した。関電側は「値下げ幅の算定では年569億円の安全対策費を計上しているが、高浜の個別の数字は公表していない」と返答。別のオブザーバーは「原発を使えば(火力発電の)燃料費が減るのは分かるが、事故リスクやコストも説明してほしい」と求めたが、森本孝副社長は「原子力は重要なベースロード電源としてメリットの方が大きい」と従来の説明を繰り返した。

国が「原発は安い」とする根拠は、15年に出された政府の審議会の試算。それによると、原発の発電コストは「1キロワット時当たり10・1円以上」とされ、石炭火力の12・3円、液化天然ガス火力の13・7円よりも安い。だが、試算は原発1基当たりの建設費を4400億円としている。原発コストを研究している龍谷大の大島堅一教授は「福島事故で安全性への意識が高まり、英国のケースを考えると新設には約1兆円かかる。国の試算は事故前の想定」と指摘する。

原発は本当に安いのか。利用者の理解が進まない中、原発再稼働と、これを受けた値下げが進む。【毎日新聞】8/2

--------------------------------------------------------------------------------------------

/下 再生エネ、普及見通せず 消費者の関心は格安

電力各社が電気料金を値下げする中、大阪いずみ市民生協では店舗での販売促進にも力を入れている=堺市で2017年7月25日、小坂剛志撮影

「コープでんきは8月1日からまた値下げします」。7月下旬の夕刻、買い物客で混み始めた堺市郊外の生協店舗で、スタッフが声を張り上げていた。

大阪いずみ市民生活協同組合(堺市)は、昨年4月に家庭向け電力販売に参入した。宅配サービスのネットワークを活用し、2万8000件超の契約を獲得。売りの一つが太陽光など再生可能エネルギーを電源に使っている点で、供給する電力の36%を再生エネで賄う。コープ以外でもソフトバンクが「電源を選ぶ自由があっていい」として電源の7割を再生エネで賄うプランを昨年導入した。基本料金をなくし、「1キロワット時当たり28円」を消費電力に応じて払うことにしたため、節電意識も高まりやすい。

だが、大阪いずみ生協の担当者の表情は浮かない。初年度の契約目標の5万件を達成できなかったためだ。組合員が52万人いることを考えると「もう少し伸びてもいいはず」(同担当者)。この日、堺市の生協店舗に買い物に来た女性客(73)は「一番安いイメージの『関電ガス』に入った。生協が電気を売っているなんて知らなかった」と話す。生協のスタッフは「顧客の最大の関心は割安な料金」と打ち明ける。

原発事故後、クリーンな再生エネに対する関心は急速に高まったが、ここに来てビジネス全体の成長、国民の関心にも一服感が見える。再生エネによる発電はコストが高いため、政府は2012年、大手電力に一定期間、一定価格での買い取りを義務付ける「固定価格買い取り制度(FIT)」を導入、新規参入を促した。

とくに太陽光発電は設備の設置が容易で、当初の買い取り価格が1キロワット時当たり40円と高かったため、事業認可の申請が殺到。全国に太陽光発電が広がる一方で、認可の転売目的で申請を行い、事業を進めない悪質業者も急増した。こうしたゆがみを是正するため、経済産業省は買い取り価格の引き下げや、事業を進めない業者の認可を失効できる法改正を実施。この5年で買い取り価格は半値まで急落して事業のうまみは薄れ、倒産や事業撤退も相次ぎ、「太陽光バブル」は崩壊した。

電力会社による買い取り費用の大部分は利用者が「賦課金」として負担しているため、再生エネの利用が増えれば増えるほど国民負担が増えるというジレンマも抱える。17年度に料金に上乗せされる賦課金は標準家庭で月686円。負担総額は年間2兆1404億円に上る。電力自由化による競争激化で、各社が安い電気料金を強調すればするほど、「電源を選べる自由」への関心は薄らいでいく。

4年前、太陽光発電施設の設計・工事会社として創業した「フォーチル」(大阪市西区)の炭永尚男取締役は「再生エネがどこに向かうのか見えない。今後はエネルギー効率を高めるための住宅リフォームなどに商売の主軸を移す」と話す。政府は、電源全体のうち再生エネが占める割合を30年度に22~24%(15年で14・6%)に引き上げる計画で、今後は風力や木くずなどを燃やして発電するバイオマスを強化する方針だが、太陽光に続く「バブル」を懸念する声もある。電力自由化の中、目標達成への道筋は事業者にも、消費者にも見えにくくなっている。

【毎日新聞】8/3

2017年8月1日火曜日